Das Eisbergmodell ist eine der anschaulichsten Metaphern, um die verborgene Komplexität von Veränderungsprozessen in Organisationen zu verstehen. Ähnlich wie bei einem echten Eisberg ist nur ein kleiner Teil der relevanten Faktoren direkt sichtbar, während der weit größere Teil unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt. Im Kontext von Change Management steht der sichtbare Teil für Strukturen, Prozesse, messbare Ziele und beobachtbares Verhalten. Der unsichtbare Teil umfasst dagegen Einstellungen, Werte, Emotionen, unausgesprochene Normen, informelle Machtstrukturen und unbewusste Dynamiken.

Die zentrale Aussage lautet: Erfolg oder Misserfolg von Veränderungsprojekten wird vor allem durch die unsichtbaren, tief liegenden Faktoren bestimmt. Wer nur an der Oberfläche arbeitet, kann kurzfristige Anpassungen bewirken, verfehlt aber den nachhaltigen Wandel.

Ursprung und Zweck

Seine konzeptionellen Wurzeln hat das Eisbergmodell in der Psychologie und Tiefenpsychologie. Schon Sigmund Freud unterschied zwischen dem bewussten und dem unbewussten Teil der Psyche. Später griffen Sozialpsychologie, Gruppendynamik und Organisationsforschung diese Denkweise auf. Ab den 1970er-Jahren wurde das Bild des Eisbergs gezielt in die Organisationsentwicklung übertragen, unter anderem von Edgar Schein, der die Ebenen von Artefakten, Werten und Grundannahmen beschrieb.

Im modernen Change Management dient das Modell vor allem dazu, Führungskräfte und Projektverantwortliche für die „unsichtbaren Spielregeln“ von Organisationen zu sensibilisieren. Es verdeutlicht, dass formale Projektpläne, Prozessbeschreibungen und IT-Systeme nur den sichtbaren Teil des Wandels abbilden. Der eigentliche Hebel für eine nachhaltige Transformation liegt tiefer: in Überzeugungen, in Vertrauenskulturen, in der Art, wie Menschen Macht ausüben und Beziehungen gestalten.

Kernelemente

Das Eisbergmodell beschreibt zwei eng miteinander verbundene Ebenen, die sich gegenseitig beeinflussen:

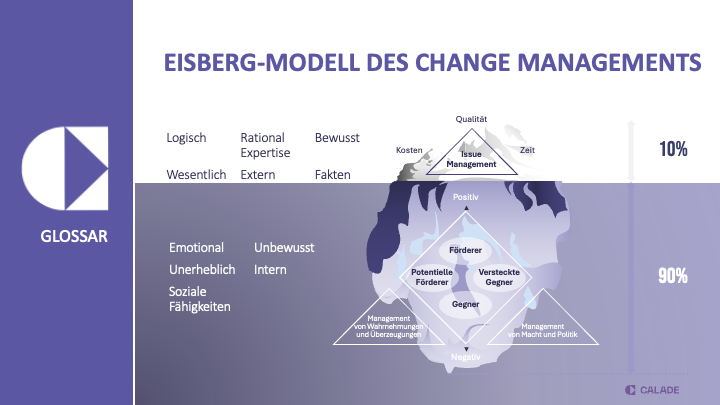

Die sichtbare Ebene umfasst alle Aspekte, die sich direkt beobachten und steuern lassen: Organigramme, Prozesse, Rollen, KPIs, Technologien, messbare Ergebnisse. Sie ist geprägt von Rationalität, Logik und Fakten. Diese Ebene ist wichtig, aber sie erklärt nur einen Bruchteil der Dynamik von Veränderungen.

Die unsichtbare Ebene liegt unterhalb der Wasserlinie. Hier finden sich Einstellungen, Werte, Ängste, ungeschriebene Gesetze, Machtbeziehungen, informelle Netzwerke und Emotionen. Diese Ebene ist überwiegend instinktiv, emotional und schwer zu quantifizieren. Sie entscheidet maßgeblich darüber, ob Menschen Veränderungen annehmen, blockieren oder mitgestalten.

Das von dir bereitgestellte Bild veranschaulicht dieses Verhältnis: Rund zehn Prozent der relevanten Faktoren liegen sichtbar über der Wasserlinie, während etwa neunzig Prozent verborgen bleiben. Sichtbar und unsichtbar stehen dabei nicht isoliert nebeneinander – jede strukturelle Maßnahme löst unweigerlich emotionale und kulturelle Reaktionen aus, und umgekehrt führen Veränderungen in Überzeugungen und Beziehungen langfristig zu neuen Strukturen und Prozessen.

Anwendung und Good Practice

Das Eisbergmodell ist nicht nur ein theoretisches Bild, sondern ein handlungsleitendes Werkzeug für Change-Verantwortliche. Es unterstützt in allen Phasen eines Veränderungsvorhabens:

1. Analyse und Diagnose

Vor dem Start einer Transformation empfiehlt sich eine umfassende Bestandsaufnahme, die beide Ebenen berücksichtigt. Neben harten Daten (KPIs, Prozessanalysen) sollten Kulturdiagnosen, qualitative Interviews, Fokusgruppen und Stimmungsbilder erhoben werden. Diese helfen, unausgesprochene Ängste, versteckte Machtkonflikte oder schwelende Widerstände zu erkennen.

2. Kommunikation und Storytelling

Kommunikation muss mehr leisten als das Informieren über neue Strukturen. Sie muss auch Sinn stiften, Werte ansprechen und emotionale Sicherheit schaffen. Storytelling, Metaphern und persönliche Dialoge helfen, die unsichtbare Ebene zu erreichen.

3. Partizipation und Co-Creation

Wer Menschen früh einbindet, macht implizite Annahmen sichtbar und ermöglicht es, diese zu hinterfragen. Beteiligung erzeugt Ownership, baut Widerstände ab und schafft Vertrauen.

4. Führung und Kulturarbeit

Führungskräfte spielen eine Schlüsselrolle. Sie müssen subtile Signale wahrnehmen, Emotionen ernst nehmen und als Vorbilder handeln. Dazu gehört der bewusste Umgang mit Machtfragen, das Erkennen von Mikropolitik und das Einsetzen von Coachings oder Supervision, um persönliche Muster zu reflektieren.

5. Kontinuierliches Monitoring

Veränderung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Neben harten Kennzahlen braucht es Feedbackschleifen, die Stimmungen, Vertrauen und Kooperationsmuster regelmäßig erfassen.

Praxisbeispiele

In einem Technologieunternehmen wurde eine neue digitale Plattform eingeführt. Technisch war das Projekt hervorragend geplant, doch es stieß auf hartnäckigen Widerstand. Erst als in Workshops offen über Ängste vor Arbeitsplatzverlust, über Misstrauen gegenüber der Konzernleitung und über informelle Machtstrukturen gesprochen wurde, wuchs die Bereitschaft zur Mitarbeit.

Ein internationaler Logistikkonzern wollte seine Organisation agiler gestalten. Zunächst lag der Schwerpunkt auf neuen Prozessen und Tools. Erst als Führungskräfte begannen, die unausgesprochenen Normen – etwa die Angst vor Fehlern und die starke Hierarchiekultur – zu thematisieren, gewann die Transformation an Tiefe und Nachhaltigkeit.

Kritik und Grenzen

Trotz seines hohen Nutzens ist das Eisbergmodell kein Allheilmittel:

- Vereinfachung komplexer Realitäten: Organisationen sind mehrdimensional; das Modell reduziert diese Komplexität auf zwei Ebenen.

- Messproblematik: Emotionen, Machtstrukturen und unbewusste Überzeugungen lassen sich nur begrenzt objektiv erfassen.

- Gefahr von Scheindebatten: Wird zu lange über unsichtbare Aspekte gesprochen, ohne konkrete Maßnahmen einzuleiten, kann dies zu Stillstand führen.

- Ressourcenaufwand: Die Bearbeitung der unsichtbaren Ebene erfordert Zeit, methodische Kompetenz und Vertrauen – Faktoren, die in Projekten nicht immer verfügbar sind.

Diese Grenzen sprechen nicht gegen den Einsatz des Modells, sondern mahnen zu einem reflektierten Umgang und zur Kombination mit anderen Ansätzen.

Integration in bewährte Ansätze

Das Eisbergmodell lässt sich wirkungsvoll mit etablierten Frameworks verbinden:

- ADKAR-Modell: Die unsichtbare Ebene korrespondiert stark mit Desire und Reinforcement, die sichtbare mit Awareness, Knowledge und Ability.

- Edgar Scheins Organisationskultur-Modell: Artefakte, Werte und Grundannahmen ergänzen die Eisberg-Metapher.

- Widerstandsmanagement: Macht sichtbar, wo unter der Wasserlinie Konflikte entstehen.

- Stakeholder-Analyse: Hilft, verdeckte Unterstützer und Gegner zu identifizieren.

- Living Transformation® von CALADE: Nutzt das Modell als Diagnose- und Reflexionsinstrument, um rationale und emotionale Ebenen von Beginn an zu verknüpfen.

CALADE-Perspektive

Bei CALADE setzen wir das Eisbergmodell als zentrales Werkzeug in Transformationsprojekten ein. Wir betrachten die unsichtbare Ebene nicht als Störgröße, sondern als entscheidende Ressource für nachhaltigen Wandel. Unsere Beratungsansätze schaffen geschützte Räume für Dialog, in denen unausgesprochene Überzeugungen, Ängste und Machtfragen sichtbar werden. Gleichzeitig entwickeln wir Strukturen und Prozesse so, dass sie diese neuen Einsichten aufnehmen können.

In der Living Transformation® verbinden wir die Arbeit an der Oberfläche – also die Gestaltung von Aufbauorganisation, Portfolios, Rollen und Prozessen – mit gezielter Kulturarbeit, Führungskräfte-Entwicklung und Dialogformaten. So entsteht ein Gleichgewicht von klarer Steuerung und echter Verankerung.

Verwandte Begriffe

← zurück zur Übersicht