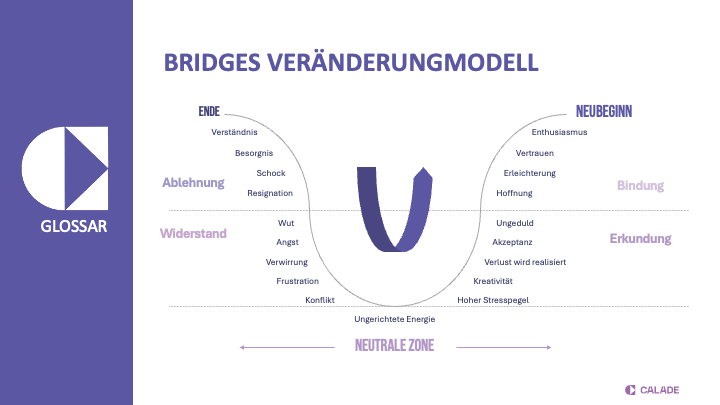

Bridges’ Transition Model wurde vom US-amerikanischen Organisationsberater und Autor William Bridges entwickelt und erstmals 1979 beschrieben. Es unterscheidet klar zwischen Change (äußere Veränderung, z. B. eine neue Technologie oder ein Merger) und Transition (innerer psychologischer Anpassungsprozess). Im Mittelpunkt stehen drei Phasen:

- Ende (Ending, Losing, Letting Go) – das Alte loslassen.

- Neutrale Zone (Neutral Zone) – Phase der Unsicherheit und Neuorientierung.

- Neubeginn (New Beginning) – neues Selbstverständnis und neues Handeln.

Die beigefügte Grafik verdeutlicht den emotionalen Verlauf: von anfänglicher Ablehnung und Widerstand über eine oft spannungsgeladene neutrale Zone bis hin zu Erkundung und Bindung im Neubeginn.

Praktische Relevanz

Organisationen scheitern häufig daran, dass sie nur die äußere Veränderung managen, nicht aber die innere Transition. Studien (u. a. Harvard Business Review) zeigen, dass ein erheblicher Anteil großer Transformationsprogramme ihre Ziele nicht erreicht, wenn die psychologische Seite vernachlässigt wird.

Bridges’ Modell hilft, diese People-Side of Change explizit zu gestalten:

- Strategisch: Führungskräfte können den emotionalen Verlauf antizipieren und Kommunikations- sowie Unterstützungsmaßnahmen gezielt planen.

- Kulturell: Das Modell fördert eine Kultur der Offenheit und Akzeptanz, weil es die psychologischen Bedürfnisse der Mitarbeitenden ernst nimmt.

- Operativ: Es ermöglicht, Change-Maßnahmen mit klaren Übergängen, Feedbackschleifen und Beteiligungsformaten zu verzahnen.

- Wirksamkeit: Laut Prosci sind Unternehmen, die systematisch die menschliche Seite adressieren, deutlich erfolgreicher bei der Zielerreichung.

Praktische Umsetzung

1. Ende-Phase gestalten

- Kommunikation: Erkläre den Zweck der Veränderung mehrfach und in verschiedenen Formaten.

- Abschiedsrituale: Markiere bewusst, was endet (z. B. letzte Nutzung alter Systeme, symbolische Übergaben).

- Rollenklärung: Benenne, welche Verantwortlichkeiten wegfallen oder sich verändern.

2. Neutrale Zone navigieren

- Experimentierräume schaffen: Prototyping, Innovation Labs oder Pilotprojekte geben Raum für neues Denken.

- Kurzzyklische Planung: Kurze Feedback-Loops und Retrospektiven helfen, Unsicherheiten zu verarbeiten.

- Führung als Stabilitätsanker: Regelmäßige Check-ins, psychologische Sicherheit und Coaching-Angebote sind entscheidend.

3. Neubeginn verankern

- Gemeinsame Vision und Werte erarbeiten, die den neuen Zustand beschreiben.

- Sichtbare Quick Wins erzeugen, um Vertrauen zu stärken.

- Neue Routinen etablieren: Arbeitsprozesse, Meetingformate und Metriken an den neuen Zustand anpassen.

Werkzeuge und Methoden

- Change-Canvas, Feedback-Workshops, Storytelling.

- Delegation Poker und RACI-Matrizen zur Klärung neuer Entscheidungswege.

- Integration in agile Events (z. B. Inspect & Adapt), um kontinuierliche Anpassung sicherzustellen.

Typische Stolperfallen

- Ende überspringen: Wird das Loslassen nicht bewusst gestaltet, bleiben verdeckte Widerstände bestehen.

- Neutrale Zone unterschätzen: Diese Phase wird oft als „Produktivitätsloch“ gesehen und zu früh beendet. Folge: unklare Verantwortlichkeiten, schleichende Demotivation.

- Kommunikationslücken: Inkonsistente Botschaften verstärken Unsicherheit und Gerüchtebildung.

- Überlastung durch Parallelinitiativen: Zu viele gleichzeitige Projekte erschweren Orientierung und Priorisierung.

- Fehlende Verankerung: Ohne konsequente Integration in Prozesse, Metriken und Führung bleibt der Neubeginn oberflächlich.

Praxisbeispiele

Industrie: Ein Automobilzulieferer nutzte das Modell, um nach einer großen Umstrukturierung Ängste und Rollenunklarheiten abzubauen. Durch klar geplante Endings (Abschiedsveranstaltungen), ein bewusst gestaltetes Übergangsjahr mit Pilotprojekten und eine gemeinsame Wertearbeit wurde die Produktivität schneller wieder erreicht.

Finanzbranche: Eine Bank kombinierte Bridges’ Modell mit agilen Methoden. Während der neutralen Zone etablierte sie Innovations-Sprints, um neue digitale Services zu testen und den Kulturwandel aktiv zu leben.

Öffentliche Verwaltung: Bei der Einführung einer neuen Behördenstruktur half die Orientierung an den drei Phasen, den Personalrat früh einzubinden, rechtliche Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig den emotionalen Prozess der Beschäftigten zu begleiten.

CALADE-Sichtweise

CALADE nutzt Bridges’ Transition Model, um emotionale Dynamiken und organisatorische Strukturen zu verbinden. In Transformation Increments werden die drei Phasen bewusst eingeplant. So entstehen nicht nur neue Strukturen, sondern auch nachhaltige kulturelle Veränderungen – ein zentraler Erfolgsfaktor für komplexe Transformationen.

Verwandte Begriffe

- Beckhard’s Change Model

- Kotter’s 8-Step Model

- Prosci ADKAR

- Change Fatigue

- Organisational Resilience

← zurück zur Übersicht