Das Burke-Litwin-Veränderungsmodell (Burke-Litwin Change Model) ist ein wissenschaftlich fundiertes Diagnose- und Interventionsmodell für Organisationen. Entwickelt von W. Warner Burke und George H. Litwin (1992) beschreibt es zwölf miteinander verbundene Dimensionen, über die sich Veränderungen in Organisationen vollziehen.

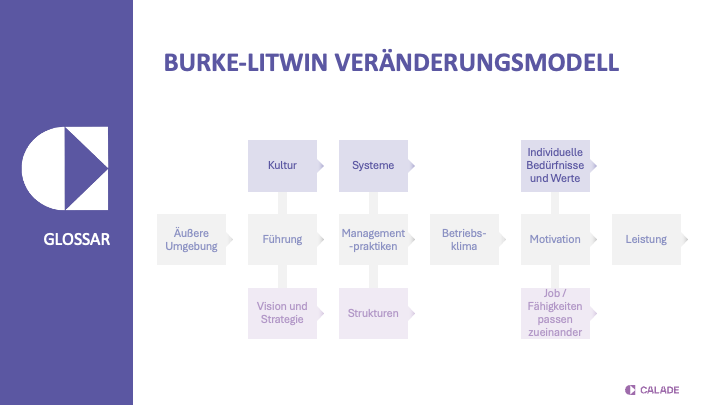

Die begleitende Abbildung zeigt diese zwölf Felder in einer kausalen Logik: Von äußerer Umgebung (links) über Vision und Strategie, Führung, Kultur, Strukturen, Managementpraktiken und Systeme bis hin zu Betriebsklima, individuelle Bedürfnisse und Werte, Motivation, Job-/Skill-Fit und schließlich Leistung (rechts). Die Pfeile verdeutlichen, dass Veränderungen in beide Richtungen wirken können – von außen nach innen und umgekehrt.

Herkunft und Zielsetzung

Das Modell entstand aus Feldstudien in großen Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Verwaltungen. Ziel war es, transformative (strategische) von transaktionalen (operativen) Veränderungen zu unterscheiden, ihre Ursache-Wirkungs-Beziehungen sichtbar zu machen und Organisationen eine strukturierte Landkarte für komplexe Veränderungsprozesse zu geben.

Zentrale Elemente und Wirkzusammenhänge

- Transformationale Ebene (strategisch): Externe Umgebung, Vision und Strategie, Führung, Organisationskultur. Veränderungen hier haben den größten Hebel für nachhaltige Wirkung.

- Transaktionale Ebene (operativ): Strukturen, Managementpraktiken, Systeme (Policies & Procedures), Betriebsklima, Aufgaben-/Skill-Fit, individuelle Bedürfnisse und Werte, Motivation, Leistung. Diese Felder setzen die strategischen Entscheidungen im Alltag um.

Die Logik: Äußere Impulse verändern Vision und Strategie. Diese beeinflussen Führung und Kultur, die wiederum Strukturen, Systeme, Managementpraktiken und das Betriebsklima prägen. Schließlich wirken sich diese Faktoren auf Motivation und Leistung der einzelnen Mitarbeitenden aus.

Praktische Relevanz

- Strategisches Alignment: Offenbart, ob Strategie, Kultur und Führung konsistent sind – entscheidend für nachhaltigen Wandel.

- Ganzheitliche Diagnose: Betrachtet harte und weiche Faktoren als Gesamtsystem. Die Abbildung erleichtert die Visualisierung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen.

- Change-Architektur: Hilft, strukturelle und kulturelle Maßnahmen so zu kombinieren, dass sie sich gegenseitig verstärken.

- Risikomanagement: Deckt Bruchstellen früh auf, bevor Widerstand oder Leistungseinbußen entstehen.

Umsetzung in der Praxis

1. Diagnose

- Interviews, Umfragen und Dokumentenanalysen entlang der zwölf Felder.

- Bewertung, welche Variablen Ursache und welche Folge aktueller Probleme sind.

2. Design

- Priorisierung: zuerst die Felder mit höchster Hebelwirkung (linke/obere Bildhälfte).

- Entwicklung von Programmen für Strukturen, Managementpraktiken und Systeme, um gewünschte Kultur- und Führungsziele zu stützen.

3. Umsetzung

- Schrittweise Implementierung mit kontinuierlichen Feedbackschleifen.

- Laufende Visualisierung, z. B. auf Dashboards, die die Felder der Abbildung abbilden.

4. Verankerung

- Integration neuer Werte, Strukturen und Systeme in Governance, HR und Controlling.

- Regelmäßige Überprüfung der Gesamtpassung aller zwölf Dimensionen.

Typische Stolperfallen

- Einseitige Eingriffe: Nur Prozesse oder Strukturen ändern, ohne Kultur, Führung und Motivation einzubeziehen.

- Überforderung: Alle Felder gleichzeitig bearbeiten, ohne Prioritäten zu setzen.

- Fokus auf Kennzahlen: Weiche Faktoren wie Betriebsklima und individuelle Werte vernachlässigen.

vTop-down-Vorgehen: Fehlende Beteiligung schwächt Akzeptanz und Wirkung.

- Ignorierte Umweltfaktoren: Externe Treiber werden zu spät berücksichtigt, obwohl sie der Ausgangspunkt des Modells sind.

Praxisbeispiele

Industrie-Fusion

Nach einer Fusion zweier Industriekonzerne führten unterschiedliche Führungsstile zu Reibungen.

Anwendung des Modells: Die Diagnose zeigte Lücken vor allem bei Kultur und Führung. Gemeinsame Vision und Führungsprinzipien standen am Beginn, flankiert von strukturellen Anpassungen.

Ergebnis: Schnellere Integration und verbesserte Mitarbeiterbindung.

Bankensektor – Digitale Transformation

Eine Großbank wollte ihr Filialgeschäft digitalisieren.

Anwendung: Analyse aller Felder machte Defizite bei Führung und Motivation sichtbar. Durch gezielte Führungskräfteentwicklung und Kompetenzaufbau (Job-/Skill-Fit) wurde die Transformation beschleunigt.

Ergebnis: Schnellere Markteinführung digitaler Services.

Öffentliche Verwaltung – Verwaltungsmodernisierung

Eine Landesbehörde musste neue gesetzliche Vorgaben umsetzen.

Anwendung: Start mit der äußeren Umgebung (gesetzliche Treiber) und der Strategie, flankiert von Kultur- und Führungsentwicklung.

Ergebnis: Reibungsarme Implementierung und höhere Bürgerzufriedenheit.

Kritik und Grenzen

- Komplexität: Zwölf Dimensionen können für kleine Organisationen zu umfangreich sein.

- Fehlende Priorisierungsvorgabe: Das Modell beschreibt Kausalitäten, legt aber keine konkrete Reihenfolge für Maßnahmen fest.

- Hoher Analyseaufwand: Umfassende Datenerhebung ist zeit- und ressourcenintensiv.

- Kulturelle Passung: In stark hierarchischen Organisationen kann die nötige Offenheit für die Arbeit an Kultur und Motivation fehlen.

- Dynamik moderner Märkte: Schnelle digitale Veränderungen können externe Einflüsse stärker und plötzlicher wirken lassen, als das Modell ursprünglich annahm.

CALADE-Sichtweise

CALADE nutzt das Modell, um Transformation Increments gezielt zu steuern. Für jedes der zwölf Felder prüfen wir, wo der größte Hebel für nachhaltige Wirkung liegt, und kombinieren strategische, kulturelle und strukturelle Schritte zu einem integrierten Veränderungsdesign.

Verwandte Begriffe

- Beckhard’s Change Model

- Bridges’ Transition Model

- Kotter’s 8-Step Model

- Organisational Culture

- Change Fatigue

← zurück zur Übersicht