Das Kirkpatrick Model ist eines der weltweit anerkanntesten Modelle zur Bewertung von Trainings- und Entwicklungsmaßnahmen. Donald L. Kirkpatrick entwickelte es 1959 an der University of Wisconsin; seither wurde es mehrfach weiterentwickelt und in vielen Unternehmen und Institutionen standardisiert. Das Modell betrachtet Lernerfolg und Trainingseffekte auf vier aufeinander aufbauenden Ebenen – von der Reaktion der Teilnehmenden bis hin zu messbaren Geschäftsergebnissen. Es liefert damit einen klaren Rahmen, um Trainingsinvestitionen ganzheitlich zu bewerten und deren Wirkung auf Organisation und Geschäftsergebnisse sichtbar zu machen.

Key Elements und Bezug zur Grafik

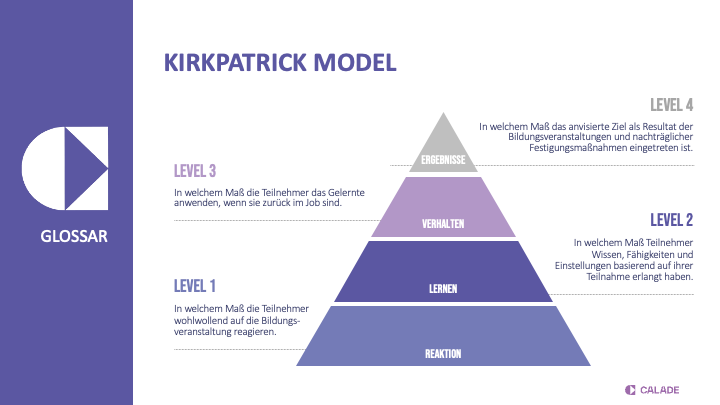

Die klassische Abbildung (siehe eingebettete Grafik) zeigt die vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells als aufsteigende Stufen:

· Level 1 – Reaction: Zufriedenheit, Relevanz und Engagement der Teilnehmenden.

· Level 2 – Learning: Wissens- und Kompetenzzuwachs, gemessen z. B. durch Tests oder Praxissimulationen.

· Level 3 – Behavior: Übertragung des Gelernten in den Arbeitsalltag und nachhaltige Verhaltensänderungen.

· Level 4 – Results: Konkrete Geschäftsergebnisse wie Produktivitätssteigerungen, Qualitätsverbesserungen oder Kostenreduktionen.

Die Grafik verdeutlicht, dass die Ebenen aufeinander aufbauen: Positive Reaktionen erleichtern Lernen; Lernen fördert Verhaltensänderungen; Verhaltensänderungen führen zu messbaren Resultaten.

Praktische Relevanz

Das Kirkpatrick Model wird branchenübergreifend genutzt, um die Wirksamkeit von Schulungsprogrammen, Leadership-Entwicklungen oder groß angelegten Change-Initiativen zu prüfen. Es ermöglicht:

· Strategische Steuerung von Weiterbildung – Management erhält eine belastbare Grundlage für Entscheidungen über Trainingsbudgets und Lernstrategien.

· Nachhaltige Entwicklung – Das Modell zwingt dazu, den Transfer in den Arbeitsalltag (Level 3) und den Beitrag zu Geschäftsergebnissen (Level 4) von Anfang an mitzudenken.

· Transparente Erfolgsmessung – Von kurzen Workshops bis zu mehrjährigen Transformationsprogrammen lassen sich Effekte konsistent erfassen und kommunizieren.

· Integration in moderne Lernansätze – In agilen Organisationen kann das Modell mit OKRs, Lean-Portfolio-Management oder Continuous Learning Culture kombiniert werden, um Lernen als kontinuierlichen Prozess zu verankern.

Real-World Examples (tiefgehende, beschreibende Fälle)

· Globales Industrieunternehmen: Bei einer weltweiten Lean-Agile-Transformation wurde jedes Führungskräfte-Training nach den vier Ebenen bewertet. Nach anfänglicher Fokussierung auf Reaktions- und Lernwerte zeigte sich, dass erst die systematische Beobachtung von Verhalten im Arbeitsumfeld (Level 3) die entscheidenden Verbesserungen in Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit sichtbar machte.

· Finanzdienstleister: In einem neuen Onboarding-Programm wurden von Beginn an Geschäftsergebnisse (Level 4) wie Time-to-Productivity definiert. Durch die enge Verzahnung von Level 2 (Lernerfolg) und Level 3 (Verhaltensänderung) konnte die Einarbeitungszeit messbar verkürzt werden.

· Öffentliche Verwaltung: Für die Einführung digitaler Services nutzte eine Behörde das Modell, um zu verstehen, warum gut bewertete Schulungen (Level 1 und 2) nicht zu einer Verhaltensänderung führten. Die Analyse auf Level 3 offenbarte strukturelle Hürden (fehlende IT-Berechtigungen), die erst beseitigt werden mussten, bevor sich Ergebnisse (Level 4) einstellten.

Umsetzung in der Praxis

· Design with the end in mind: Bereits beim Konzipieren eines Programms sollten Zielverhalten und Geschäftsergebnisse definiert werden.

· Messmethoden kombinieren: Surveys, Tests, Beobachtungen, 360-Grad-Feedback und Kennzahlen aus HR- und Business-Systemen liefern eine ganzheitliche Datengrundlage.

· Stakeholder einbeziehen: Führungskräfte und HR müssen dafür sorgen, dass die Arbeitsumgebung neue Verhaltensweisen zulässt.

· Iteratives Vorgehen: Ergebnisse aus Level 3 und 4 können für die laufende Optimierung von Trainings genutzt werden.

· Verknüpfung mit Strategie: Übertragung auf agile Umfelder, z. B. indem PI Objectives oder OKRs direkt mit den Level-4-Ergebnissen verknüpft werden.

Grenzen, Schwachstellen und Kritik

· Messaufwand: Level-3- und Level-4-Messungen sind komplex, erfordern Zeit und Ressourcen.

· Attributionsprobleme: Geschäftsergebnisse lassen sich nicht immer eindeutig auf ein einzelnes Training zurückführen.

· Fokus auf lineare Kausalität: In dynamischen, komplexen Systemen wirken oft viele Faktoren gleichzeitig, was die eindeutige Bewertung erschwert.

· Gefahr oberflächlicher Nutzung: Organisationen neigen dazu, nur Level 1 und 2 zu messen, da diese leichter erfassbar sind. Damit bleibt der strategische Nutzen ungenutzt.

· Kulturelle Aspekte: In stark hierarchischen Kulturen kann die offene Evaluation von Verhalten auf Widerstände stoßen.

CALADE-Sichtweise

Bei CALADE setzen wir das Kirkpatrick Model pragmatisch und kontextbezogen ein. Wir kombinieren es mit modernen agilen Steuerungsinstrumenten wie OKRs, Value Stream Management und unserer Living Transformation®. Dadurch stellen wir sicher, dass Lerninitiativen nicht nur Wissen vermitteln, sondern nachhaltige Verhaltensänderungen und messbaren Geschäftsnutzen bewirken. In der Arbeit mit Führungsteams achten wir besonders auf die Verzahnung von Level 3 und 4, um sicherzustellen, dass Lernimpulse sich im täglichen Handeln und in klar erkennbaren Ergebnissen niederschlagen.

Verwandte Begriffe

← zurück zur Übersicht