Leavitt’s Diamond ist ein klassisches Organisationsmodell, das 1965 von Harold J. Leavitt entwickelt wurde. Es beschreibt Unternehmen als System aus vier miteinander verbundenen Komponenten: Aufgaben (Tasks), Struktur,Technologie und Menschen (People). Die Grundannahme: Jede Veränderung einer dieser Komponenten wirkt sich zwangsläufig auf die anderen drei aus. Das Modell betont damit die Systemdynamik von Organisationen und dient als zentrales Werkzeug im Change Management und in der Organisationsentwicklung.

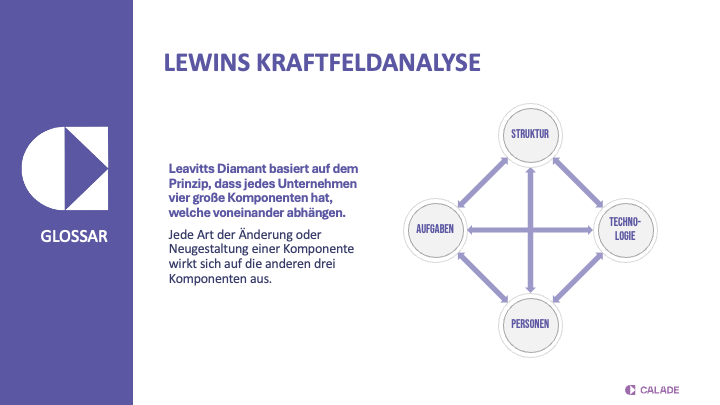

Im Glossarbeitrag wird neben dem Text auch die hier gezeigte Grafik verwendet. Sie visualisiert die vier Komponenten als gleichwertige Elemente eines Diamanten und verdeutlicht ihre wechselseitigen Abhängigkeiten.

Die Abbildung zeigt vier Knotenpunkte, die durch Pfeile miteinander verbunden sind. Jede Verbindung symbolisiert, dass eine Veränderung an einem Element Auswirkungen auf die anderen hat.

- Aufgaben (Tasks) – Die Kernprozesse, Ziele und Aktivitäten, die den Zweck der Organisation definieren. Änderungen, z. B. durch neue Geschäftsmodelle, beeinflussen direkt Strukturen, Technologien und die Anforderungen an Mitarbeitende.

- Struktur – Organisatorische Aufstellung (Hierarchien, Teams, Prozesse). Eine Anpassung, etwa von Abteilungsstrukturen auf Wertströme, erfordert veränderte Aufgabenverteilung, andere Technologien und neue Rollenbilder.

- Technologie – Systeme, Tools und technische Infrastruktur. Neue Technologien (z. B. KI-basierte Systeme) verändern Arbeitsabläufe, erfordern neue Kompetenzen und wirken sich auf Organisationseinheiten aus.

- Menschen (People) – Individuen und Teams mit ihren Fähigkeiten, Werten und Motivationen. Personalentwicklung, kulturelle Veränderungen oder veränderte Anreizsysteme greifen in die drei anderen Felder ein.

Die Abbildung verdeutlicht: Kein Element steht isoliert. Ein neuer Prozess (Task) ohne Anpassung von Struktur, Technologie und Kompetenzen führt zu Reibungsverlusten.

Praktische Relevanz

Leavitt’s Diamond ist vor allem in Veränderungsprozessen, Organisationsentwicklung und IT-Transformationenrelevant. Es ermöglicht:

- Ganzheitliche Diagnose – Vor einer Veränderung werden alle vier Dimensionen analysiert, um Abhängigkeiten und potenzielle Nebenwirkungen zu erkennen.

- Strategische Planung – Manager:innen können gezielt identifizieren, welche weiteren Anpassungen eine geplante Veränderung nach sich zieht.

- Risikomanagement – Durch das Verständnis von Wechselwirkungen lassen sich unerwünschte Nebeneffekte, z. B. Produktivitätseinbußen, vermeiden.

- Kommunikation und Alignment – Das Modell erleichtert die Kommunikation komplexer Zusammenhänge, indem es sichtbar macht, dass nachhaltiger Wandel mehr als nur Prozess- oder Technologieänderungen erfordert.

In der Praxis nutzen Beratungen und Unternehmen das Modell häufig als Einstieg in Transformationsvorhaben, z. B. beim Aufbau agiler Organisationsstrukturen oder bei der Einführung neuer ERP-Systeme.

Umsetzung in der Praxis

Eine erfolgreiche Anwendung von Leavitt’s Diamond umfasst mehrere Schritte:

Analyse der vier Dimensionen

– Erfassung aktueller Aufgaben, Strukturen, Technologien und Kompetenzen.

– Identifikation von Spannungsfeldern, z. B. veralteten Rollen oder unzureichender IT-Unterstützung.

Gestaltung des Veränderungsportfolios

– Ableitung notwendiger Maßnahmen für alle vier Felder.

Beispiel: Einführung eines neuen CRM-Systems (Technologie) erfordert neue Kundenschnittstellen (Task), eine angepasste Aufbauorganisation (Struktur) und gezielte Schulungen (People)

Synchronisierte Umsetzung

– Cross-Impact-Workshops und Priorisierung von Abhängigkeiten.

– Agile Vorgehensweisen wie Transformation Increments oder Inspect & Adapt helfen, Ergebnisse iterativ zu überprüfen.

Nachhaltige Verankerung

– Fortlaufendes Monitoring, um die Balance zwischen den vier Elementen zu sichern.

– Integration in Führungs- und Lernprozesse, z. B. durch Retrospektiven oder Portfolio-Kanban.

Real-World Examples

Technologieeinführung in der Industrie – Ein globaler Maschinenbauer führte eine neue IoT-Plattform ein. Das Projekt startete als IT-Vorhaben, weitete sich jedoch auf neue Service-Prozesse (Tasks), teamübergreifende Wertströme (Struktur) und umfassende Trainingsprogramme (People) aus.

Agile Transformation in einem Finanzinstitut – Ausgangspunkt war die Anpassung von Strukturen an agile Prinzipien. Schnell wurde deutlich, dass auch Arbeitsinhalte (Tasks), Kollaborationstools (Technologie) und die Führungs- und Lernkultur (People) neu ausgerichtet werden mussten.

Diese Beispiele zeigen, wie das Modell Führungskräften hilft, Folgewirkungen frühzeitig zu erkennen und integrierte Lösungen zu entwickeln.

Grenzen, Schwachstellen und Kritik

- Abstraktionsgrad – Das Modell beschreibt Abhängigkeiten, gibt aber keine konkreten Umsetzungsschritte vor. Für operative Planung müssen weitere Methoden ergänzt werden.

- Fehlende Zeitdimension – Leavitt’s Diamond berücksichtigt nicht, in welcher Reihenfolge Veränderungen erfolgen sollten oder welche zeitlichen Abhängigkeiten bestehen.

- Komplexität moderner Organisationen – Netzwerke, Ökosysteme oder hybride Arbeitsformen gehen über die vier klassischen Kategorien hinaus.

- Gefahr der Vereinfachung – Eine rein schematische Anwendung kann dazu führen, dass emotionale oder kulturelle Faktoren zu wenig Beachtung finden.

CALADE-Sichtweise

CALADE nutzt Leavitt’s Diamond als strategisches Diagnose- und Planungswerkzeug zu Beginn von Transformationen. In der Beratungspraxis zeigt sich: Viele Veränderungsprojekte scheitern, weil nur einzelne Dimensionen – z. B. Technologie oder Struktur – betrachtet werden. Wir verbinden das Modell mit Living Transformation® und Flight Levels, um vernetzte Anpassungen in allen vier Bereichen sicherzustellen. Durch Transformation Increments können Wechselwirkungen schrittweise getestet und gesteuert werden. So bleibt das Modell praxisnah und liefert konkrete Handlungssicherheit, ohne in reiner Theorie zu verharren.

Verwandte Begriffe

- Change Management

- Organisational Design

- Socio-Technical Systems

- Living Transformation®

- Agile Transformation

← zurück zur Übersicht